教育没有终点,只有起点。当前,贵池区已全面实现义务教育基本均衡发展目标,计划到2026年全面完成义务教育优质均衡。对于“优质均衡”,池口小学教师团队的理解是“和而不同”,也正因此,该校提出了“五育并举,一体多翼”的办学模式。如何将国家层面的“五育并举”教育方针更好地落地?如何在众多的办学模式中“闯”出一片教育新天地?让我们走进池口小学,探索这里的教育“密码”。

▲池口小学组织学生赴合肥渡江战役纪念馆接受爱国教育

“中医药文化”入课堂 池小的“心愿”实现了

“铛铛铛……”3月25日下午,随着下课铃声的响起,池小的课后服务课程开始“登场”。高年级部分同学齐刷刷地涌入中医药活动室,这可是学生们每周都在期待的小小中医堂课程哟!

“来,同学们,今天我们来做个可爱的香囊。”

“哇……一个香囊还需要这么多中药材呀!”

“每种药材放多少哇?”

“我要把它做得漂漂亮亮的,送给妈妈!”

“我想把它画出来……”

活动室内传来一阵阵欢声笑语,此时,他们的大朋友——池口小学校长孙华俊正在门外观察学生们的课堂表现。看到大家如此地喜爱中医药课堂,孙华俊露出了欣慰的笑容。

回想起将“中医药文化”引入课堂全过程,孙华俊校长似乎有着说不完的话。“我们学校地处池城最北边,相当于城郊结合部,我们的学生家庭环境复杂多样,我们学校的基础条件与主城区学校相比还有一定差距,但我们想尽最大的努力为孩子们提供更好的教育,我们一直在找融合育人的方法,我们揣摩过很多的方案,如种茶、种花、种菜,但最后选择了种植中药材。”采访中,孙校长一连串的“我们”句式,让笔者真切地感受到了学校的用心。确定好“劳动教育+中医药文化”这个大的方向后,池口小学的全体教职工开启了“东奔西跑”组建“小小中医堂”的模式。总务处跑到中医院、梅街镇医院淘来旧中药柜、陶瓷杯子等器具;张要要老师跑遍城区大大小小汽车维修点,收购废旧轮胎;谢亚玲老师躺在病床上用语音录入法撰写市级劳动教育课题开题报告;临近退休的副校长吴双启担纲社团教学辅导工作;副校长柯芸芸和教导处几位主任忙于协调语文、数学、音乐、美术等学科教师协同跟进……最后,“七拼八凑”地将中医药文化正式引入课堂。

▲在体验种植黄精的乐趣后,学生们开心地在中医药科普劳动教育园合影。

在中医药活动室,笔者看到,一个个看起来“高大上”的用青花瓷桌布铺成的操作台,其实都是利用废旧课桌改造而成的。在乐学楼五楼,中医药展区、艾灸体验室、香囊操作室、中医药活动室各功能分区布置各具特色。展区内,甘草、香叶、石斛、蒲公英、肉桂等中药材分类摆设,让人一目了然。

如果说乐学楼五楼有着浓厚的中医药文化氛围的话,那么,位于学校运动场西侧占地约7000平方米的中医药科普劳动教育园,则是学校将“中医药文化传承与劳动教育”完美融合的最好见证。走进该教育园,园内入口处,一个个小锄头整齐地码放在此,这是专门为学生们准备的劳动工具。在园内,学生们可以认识各种中药材植物,为这些幼苗除草、施肥、浇水。“我很喜欢在这里劳动,我还专门做了薄荷生长记录表,写了观察日记,并且为薄荷画了一幅画。”502班的孙淑妍是最近新成立的小小中医堂的一名成员,她说:“我们小小中医堂目前有24名学生,来自五、六年级各班级,都是大家自愿报名、班级民主推荐的。在吴校长的带领下,我们各自分区认领了园内的植物,利用周五课后服务时间过来学习和打理,大家都非常喜爱这样的实践活动。”笔者看到,该园设计以皖南道地药材、常用植物类中草药种植为主,中心区域设计成了“太极”形状。根据安徽中医药大学教授、池州市中医医院中药师等业内人士指导意见,目前,园内已种植黄精、芍药、牡丹、菊花、金银花、艾叶、益母草、桔梗等常见中草药50余种。

“我们组建‘小小中医堂’社团,开展系列活动,并不是为了培养小中医,主要是想引导学生初步认识常见中草药植物,培育学生的劳动认同感、劳动技能,为学生的全面发展和终身发展奠基。”该社团负责人吴双启介绍,中医药科普劳动教育园的建设与运行,得到了省教育厅和池州市相关领导高度关注和肯定。2020年9月,省相关领导来校调研,对该园的建设初衷与运行理念给予高度评价,并寄予深厚希望。

“去年8月下旬,安徽省教育厅厅长赵振华亲自组织召开中医药人才培养(少年班)座谈会,池口小学是唯一一所被邀请的中小学校。”说起安徽省对中医药人才的重视,孙华俊感叹道:作为一名基层的小学校长,我觉得有责任有义务帮助孩子们从小了解中华民族中医药等传统文化,厚植家国情怀,培育文化自信。2021年,池口小学被评为首届“安徽省中医药文化宣传教育基地”,这给了池口小学更大的鼓励,引导孩子们了解中医药文化,热爱生命,善于生活,善于学习,成了该校教职工更大的“心愿”。

提出“学习环”概念 池小学习本成校园“新宠”

最近,在坚持用了三年左右的纠错本和预习本后,601班学生鲍慧敏明显感觉学习成绩有所提高,学习兴趣日渐浓厚。满满的预习清单和错题记录,见证了她的勤奋,更见证了她探索总结学习方法的过程,也证实了这一创新举措的实际成效。简单的事情重复做,就成了一种习惯;重复的事情用心做,就成了一种品质。有付出,有收获,更有坚持,环环相扣,循环往复,相得益彰。

▲2021年,文凤老师获得池州市小学美术教师基本功大赛一等奖

“过去,我们往往只关注课堂教学,过多地强调了老师的‘教’,一直在研究如何更好地教学生,反而忽略了学生这个主体的‘学’。近几年,我们想从学生立场来思考问题,在改变学生‘学’这一块下点功夫,把关注点往课前和课后延伸。因此,我们提出了‘学习环’的概念,先后推出了纠错本、预习本、预学本。”对于“学习环”这个想法的由来,孙华俊语重心长地说:“我们不得不承认家庭教育得法程度往往良莠不齐,如何帮助同学们利用好课余时间?如何引导他们建构自主学习意识?如何帮助他们总结学习方法?如何培育他们良好的学习品质?我们的‘学习环’是个有益尝试。虽然,在小学阶段不一定能马上见效,但我们相信良好的学习品质,能陪伴一生,更多地期待他们将来能受益。我想,这几本小册子,将来有可能会成为他们忆及母校的记忆符号。”

在学校的办公区,笔者看到了预习本和纠错本。让人觉得十分惊讶的是,这两种本子都以动物的名字命名,分别叫:小蜜蜂预习本、啄木鸟纠错本。其中,预习本分为中年级和高年级两个版本。中年级预习本分为顾名思义、书声琅琅、字词拓展、精彩词句、初读感知、咬文嚼字、相关资料、学贵有疑等版块;高年级预习本分语文、数学两部分,语文学科包括课题我来解、作者先知晓、生字记一记、词语我理解、佳句我积累、脉络我清晰、资料我收集、问题提一提等版块;纠错本则分为我的错误、我的改正、原因分析三大版块。其中,原因分析里又详细地列出概念模糊、思路错误、运算错误、审题错误、粗心大意、其他等列,以帮助学生及时总结归纳。

一打听才知道,原来,这些本子都是学校组织骨干教师利用寒暑假时间自主编制,学校挤出有限的办学资金印刷,全部免费发给中高年级的学生使用。在推广的过程中,该校本着自愿原则,不硬性要求每个班级每个学生必须使用。然而,在试点一段时间后,通过教学质量分析会以及各班级学生的反馈情况来看,坚持使用学习本的班级,学生的学习成绩明显上升较快。一时间,池小学习本逐渐成了校园“新宠”,各班级积极推广使用。

▲柯芸芸老师获得苏教版全国小学语文教师教学大赛特等奖

学习是由“惑”到“获”的过程,预习本和纠错本是一个很好的助力工具。得益于这两种学习本的成功探索,目前,结合“双减”“五项管理”“五大行动”等工作,该校又组织骨干教师专门设计了预学本。笔者看到,预学本开放度相对小一点,更具针对性,内容更加详细,具体到了每一篇课文的内容。主要分为熟读课文、预习字词、内容感知、资料收集、阅读质疑等内容,并建议学生根据学习进度,每几天用10-15分钟的时间完成内容。拿到这一份预学本,当笔者感慨这份预学清单的制作难度不亚于出一本新书时,参与编写的五年级组老师笑着说:“把学生的学抓实了,方向更明确,方法更得当,也反过来作用于老师的教。老师的教指导到位了,课堂教学也就更有效,那么学起来就更轻松……这也是教与学两个主体之间的一个良性的‘学习环’。”在孙华俊校长看来,做实‘学习环’的每一个环节,就是教学相长、相得益彰的过程。学生的学习针对性强了,方法、效果、愉悦度、自信度、韧性等智力因素和非智力因素都能渐渐向好发展。同时,每个同学的点滴进步,都能够成为老师短暂的职业成就感,而这短暂的职业成就感堆积起来,就是职业幸福感。

丰富“一体多翼”内涵 池小还有更多心愿

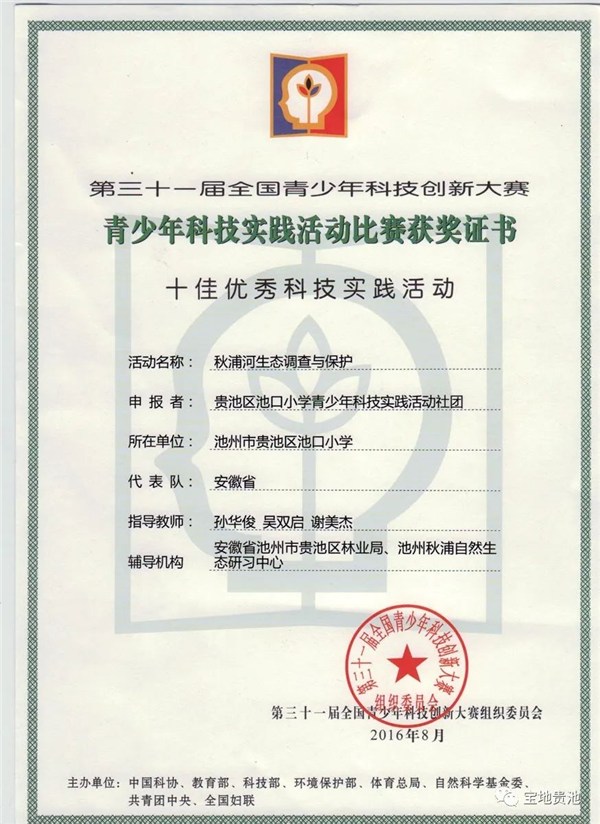

青少年科技实践活动“秋浦河生态调查与保护”获得安徽省一等奖并问鼎“全国十佳一等奖”;科技实践活动“走进平天湖,探索湿地奥秘”“千年杏花村的今昔”获得安徽省一等奖、国家二等奖;在全市率先试水“低年级无纸笔综合测评”,在全区领先开展课后服务将校内社团一度发展到49个;学校先后获得全国未成年人生态道德教育示范学校、全国抗震减灾科普示范学校、中国福利院“E60青少年碳中和学院长三角示范基地学校”……一项项成绩的背后,是全体池小教师团队不断丰富“一体多翼”办学内涵,探秘更多教育“密码”的生动见证。

▲池口小学获得第31届全国青少年科技创新大赛十佳一等奖

然而,正如孙华俊所说的,这些荣誉都已经是“过去式”,学生是一茬又一茬的,教书育人不可能一蹴而就,也不可能一劳永逸,更不能沉浸在既有的荣誉中沾沾自满,教育永远没有终点,只有更多起点。在学校提出的“一体多翼”发展思路下,如何更好地紧跟国家教育方针,及时调整规划育人方案,将“多翼”育人发挥到极致,为学生插上发展的“羽翼”,池口小学还有很多的“心愿单”等着全体师生去一一完成。

▲2020年,试水“低年级无纸笔测评”活动

“体系化、序列化、常态化”是孙华俊说的最多的词。在他看来,各年级学生的学习和校园活动都应该根据学生的年龄特点和兴趣爱好有针对性地开发系列活动,让教与学保持相对稳定性,把握规律性。

▲世界著名生物多样性专家马敬能博士来校指导生态科技实践活动

“我们的科技实践活动还要稳步推进!‘爱上中国茶’项目刚刚完成,池州城区水循环系统调查、池州城区道路交通现状调查、长江禁捕的意义与展望探究、皖南常见中草药种植与使用等科技实践活动受疫情影响,暂时搁浅,还要多花心思好好组织,做到常态化……”

“我们尝试推进的‘中医药文化传承与劳动教育’”融合育人的新路径,还有许多需要完善夯实的地方,比如在种植、养护、制作等活动过程中尝试打通学科界限,促进五育融合,践行‘五大行动’,构建大学习观,这项活动必须序列化地开展下去,还得思考怎么由点到面,更广更深地融入课程体系……”

“我们的校园社团活动要成体系,学校应该是一个地方文明的高地,在文化传承、文明传播这块必须积极做点事情……”

采访池口小学时,笔者被学校整个教师团队的活力与朝气所感染,对于小学的发展规划,他们脑中有许许多多的想法。也正因此,他们也身体力行地践行着“追梦人”的角色,不断地“摸着石头过河”,为那些美好的校园“心愿单”而默默耕耘。

采访结束后,笔者注意到,孙华俊正忘我地将《2021年中国基础教育年度报告》当作宝贝一样地捧在手心,在书页上密密麻麻地标注着里面的重点内容。而这天,正值周末,他已经连续三周没有休息。

当下,新时代的教育,“多翼”如何随着时代的发展是个不确定的点。然而,只要有着一颗对待教育的“赤诚”之心,在教书育人的道路上,池口小学的教师们定能接力完成一份份美好的校园“心愿单”。

扫一扫在手机打开当前页