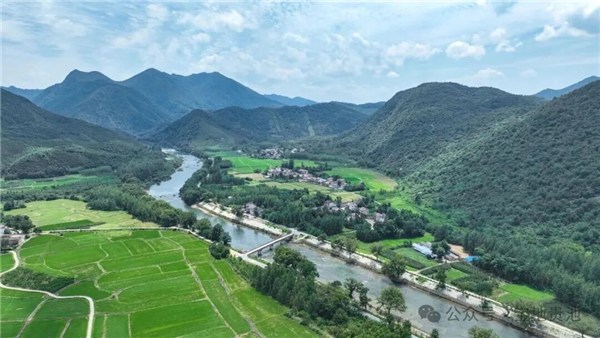

漫步如今的贵池乡村,目之所及,农田阡陌集中连片,青砖黛瓦点缀其间,耳中所闻皆是村民参与建设的踊跃之声与共享发展的笑语欢声。从产业兴旺到乡风文明,从建设提质到治理提效,一股蓬勃的内生动力正驱动着贵池乡村的全面振兴。

变化的背后,是近年来贵池在“三农”领域的持续探索与创新。通过紧紧拉住“三联两清”密切联系、协商议事吸纳参与、发展产业促进增收、村企分工重塑关系、利益联结激发动能、链接零散呈现真心、全程托管省心舒心、荣誉激励正向促进这“八条纽带”,成功将基层治理与农业农村发展深度绑定。这套“组合拳”不仅破解了联农带农不足、村民参与不够等难题,更有效调动了多元主体的积极性,形成治理引领发展、发展反哺治理的良性循环,为乡村振兴注入源源不竭的新动能。

沃野织金链 产业扎根联农共富

乡村振兴关键在产业振兴。近年来,贵池依托自身农业资源优势,将壮大乡村产业作为联农带农、促农增收的根本之策,系统布局特色主导产业,培育壮大新型经营主体,谋划落地集体经济项目,有效激活农业农村内生动力,群众鼓囊囊的口袋正生动诠释着产业发展所迸发出的强劲动能。

“每个月将近5000元的工资按时到账,比在地里忙个不停强多了。”在梅街镇姚街村毛竹加工厂,阵阵竹香扑面而来,伴着厂房内机器的轰鸣,村民胡卫国向记者聊起从“面朝黄土”到“打卡上班”的转变,语气中满是欣慰。“工资稳定,活儿也不累,比外出打工踏实多了。”而在池州市长山生态农业旅游开发有限公司的生产车间内,村民纪良英也有类似的感慨。2023年,她入职该公司实现了家门口就业。这家主攻中高端蛋品市场的企业近年来发展迅速,产品通过电商平台销往全国各地,今年以来销售额已超3亿元。与此同时,该企业也为当地提供了超200个稳定岗位。完善的福利保障,让增收的喜悦成为村民看得见、摸得着的实在幸福。

胡卫国、纪良英等人的幸福并非个例。当前,我区已形成黄精、竹业、土鸡、鳜鱼、茶叶等本地优势主导产业,依托龙头企业带动作用建立了“企业+基地+农户”的联农带农模式,不仅推动了前端种植养殖的规模扩面,更促进了后端深加工的链条延伸,将就业岗位和产业收益直接带到村民家门口,稳稳地走出了一条农业增效、农民增收的产业振兴之路。

与此同时,村民广泛参与其中的村集体经济项目的发展壮大也为联农带农提供了更为灵活和直接的路径。在梅村镇珍溪村,连片艾草清香四溢,正成为当地一道特色景观。近年来,通过村集体经济组织牵头,整合土地资源,规模化种植艾草,并积极与企业合作建设初加工车间,该村的艾绒、艾条等产品畅销全国各地,40余名村民不仅亲眼见证了艾草产业从起步到做强,更摇身一变成了既拿租金、又赚薪金的“双薪农民”。

像这样由村集体主导、村民广泛参与的集体经济项目已在贵池多点开花,乌沙葛根、梅龙油菜等15个村集体经济项目都拥有了一定发展规模。“蛋糕”不断做大的同时,集体资金也精准投入了乡村建设、民生改善、福祉提升等方面,让村民实实在在尝到了村集体经济壮大带来的“甜头”,共享了发展成果。

纽带系真情 共建共享凝聚人心

如今,走进贵池的广袤农村,宜居宜业和美乡村的建设成效藏在整洁雅致的村容村貌里,映在村民眼角眉梢的笑意里,更体现在从“旁观者”到“设计者、建设者、受益者”的转变里。近年来,我区充分学习运行千万工程成功经验,在建设过程中通过建立紧密的利益联结机制,不仅改变了乡村的“面子”,更做实了村民参与家园建设的“里子”。

位于墩上街道的罗城村是贵池首批打造的和美乡村精品示范村之一。如今,该村的渚湖姜中心村已经升级成3A级景区,悠扬的民歌旋律时常在村庄回荡,从普通村落到充满艺术气息的乡村音乐打卡地,给当地村民带来了实实在在的就业机会。景区负责人涂成胜介绍,他们已吸纳近20名村民在游客中心、无动力乐园、民宿等岗位工作。

罗城村的实践,是贵池以利益联结激发内生动能、重塑基层关系的一个缩影。在这一过程中,传统的“农民与土地、农民与集体、农民与农民”之间的关系发生了深刻变化。村企分工更为明确,合作关系取代了简单的租赁关系,村民在乡村事务中拥有了更高的话语权和参与度,从“要我干”变成了“我要干”。

“村里搞建设都是为了村里人,我们既是出主意的人,也是干活受益的人。”村民姜少林道出了村民们共同的心声。当个人利益与集体发展深度绑定,力往一处使、奔着发展而去的劲头自然更足。这种紧密的联系,不仅带动了产业发展和乡村建设,更让乡风文明在潜移默化中愈发和谐。

议事汇民智 “三联两清”架桥连心

产业的蓬勃发展和紧密的利益联结,极大地激发了村民共建美好家园的热情,而这股自发涌动的积极性背后,也离不开协商议事作用的发挥。

“没想到去年在村民大会上说的想法今年就全在眼前落了地!”随着生态停车场、道路基础提升、池塘生态治理等项目陆续完工,梅龙街道园林社区居民方四海十分欣喜,村庄面貌不断焕新升级,让他们的幸福感显著提升。该社区党支部副书记陶磊介绍,在精品示范村建设过程中,该社区在充分吸纳村民意见的基础上,通过多轮协商逐步完成了村庄的完整规划设计,乡村民宿、林下特色中草药产学示范基地正在加速建设。

如今,村民在家乡发展中的“主人翁”意识不断增强,参与共建的热情持续高涨,“宜居宜业”已成为贵池乡村最吸引人的底色,乡村振兴与基层治理相互促进、相得益彰,一件件具体而微的“急难愁盼”正变成群众的暖心实事。

“过去总担心菜烂在地里,现在把菜送到村口就有人收,不用操心就能卖出去。”日前,殷汇镇灌口村胡广顺夫妇整理着自家闲置的蔬菜,白菜、四季豆、茄子等整整齐齐地“躺”在菜筐里,就等着搭上进城的公交车。

这趟“惠农直通车”正是我区建立“三联两清 镇区呼应”工作机制的实质性成果,该村工作人员在常态走访中注意到村民自产的蔬菜销路有限,便向农户宣传并引荐蔬菜经纪人,帮助村民将自家种植的新鲜蔬菜运送至城里市场销售。这一“农户+经纪人”的代售模式一经推出成效显著,已成功辐射至旧溪村、沧埠村等周边村,累计惠及60余户农户。

整零共协同 “双轮驱动”盘活资源

在拉紧联农带农“八条纽带”、绑定基层治理与农业农村发展的过程中,贵池还积极探索资源整合的有效路径,逐步形成两种颇具代表性的模式:一是对村集体资源进行集中整合与全程托管,二是对零散劳动力和农产品进行精准链接与市场对接,两种模式共同构筑起资源盘活、农民增收的“双轮驱动”。

马衙街道金山村和安徽至简农业开发有限公司(以下简称“至简农业”)的深度合作,正是其中的优秀范本。金山村提供先进的烘干场地与设备以及“保姆式”服务,至简农业则凭借其市场优势带来稳定的粮源和专业运营。这种“双向奔赴”,不仅为村集体带来每年约40万元的稳定租金收入,帮助至简农业实现了从“耕种管”到“烘”的全程托管闭环,更直接吸纳了12名本地村民在此稳定就业,实现了“村、企、民”三方的互利共赢。

此外,针对农村留守老人、零散劳动力较多的实际情况,我区也因地制宜培育链接零散劳动力的市场主体,在帮助村民“赚小钱”的同时提升服务质效。坐落在里山街道的象山文旅项目自建成运营起,所用的食材都优先采购周边农户的自产蔬菜、水果,不仅让村民的辛勤劳作有了实打实的回报,更是让地道“农家菜”成为揽客吆喝的招牌。

在贵池,这样的暖心服务已成风尚,一系列立足实际、灵活多样的举措,精准地链接着千家万户的零散供给与千变万化的市场需求。交易的或许只是几筐水果、几把蔬菜,数额不大,但传递的却是基层干部服务群众的真心实意,提升的是乡村治理的温度与效能,最终凝聚的是党群同心、共建家园的深厚合力。

在实实在在的经济发展成效和物质收益之外,我区还通过广泛开展“好婆婆、好媳妇、好丈夫、党员先锋户”等评选活动,让德者有得、善者有誉,极大地激发了村民的归属感和自豪感,户户争当先进、人人珍惜荣誉的浓厚氛围,正转化为共建和美家园的自觉行动,为乡村振兴注入了深沉持久的精神力量。

产业链在延伸中更具韧性,乡村在治理中更显温度,农民在参与中更有热情。现如今,“八条纽带”紧密相连,多项举措协同发力,共同构筑起贵池乡村发展的坚实底盘。放眼未来,贵池将继续以“纽”为桥深化联农机制,以“带”为路拓展共富前景,持续推动产业增效、治理赋能、服务暖心,让乡村振兴的动能更澎湃、底色更鲜明、成果更可感,奋力描绘“村美民富、业兴人和”的现代化乡村新图景。

扫一扫在手机打开当前页