社区虽小,却连着千家万户,如何通过社区“小切口”为群众解决急难愁盼、畅通诉求通道,贵池各地始终在积极探索。日前,经过半年多的试点,秋浦街道在辖区内全面推行社区“优+”畅连工程,落实去行政化、去办公化,以“坐班+上门”的工作新模式直接打通服务群众的“最后一米”。

该街道缘何会推行这项工程?半年来试点成效如何?群众感受如何?带着这一连串的问题,记者深入该街道各社区,倾听社区工作者、居民群众讲述发生在身边的点滴变化,探索该街道是如何发力党建引领基层治理新模式的。

“周阿姨,过几天社区有活动,就在您家附近。”“好啊,谢谢小胡,到时候你可得提前跟我说啊。”……2月28日一大早,秋浦街道翠微社区工作人员胡佳秀像往常一样,一上班就“沉”下了网格,路上遇见居民她都会熟络地“刷刷脸”、唠唠嗑,一声声“小胡”倍感亲切,自然而然地也就询问起了居民最近生活中的困扰和需求。这样的场景,对于翠微苑小区B组团的居民而言已习以为常。

2024年7月,秋浦街道在辖区内选取了5个居民小区开展“优+”畅连工程的试点工作,其中既有新建小区,也有建设年代久远的老旧小区,胡佳秀作为网格长所在的翠微苑小区B组团恰在其中,半年多来,她极少待在办公室里,大部分的工作时间都在“走街串巷”,利用2个月的时间全覆盖走访了网格内的550户居民,每天运动步数都是1万步打底。“社区最重要的工作就是入户,得多下去跑,在一次次家长里短中才能了解群众最真实的诉求。”胡佳秀向记者坦言自己对社区工作的认知。但在过去,她却很少能有大段时间“沉”在小区里,入户反而成了“见缝插针”的事情。

前些年,网格就像一个“筐”,什么都要往里装,报表报告、指标考核等工作曾让社区工作者一度陷入“小马拉大车”的困境中,得益于近年来为基层减负的实效,让社区工作者有了更多时间和精力为老百姓办实事,但如何才能“原汁原味”地收集到群众最真实的呼声和需求?“优+”畅连工程可谓是应运而生。

该街道党工委书记蔡松告诉记者,“优+”畅连工程简单来说便是全面发动社区工作者不再局限于在服务大厅里“坐等上门”,而是“主动出击”到网格中去发现问题,实现从“忙事务”到“忙服务”的转变。目前,每人每天至少要有半天时间下沉到小区已成为社区工作内容中的一项“硬指标”。“负担轻了,社区工作者的步子要迈得更快、更勤,见的面多了,群众遇到事自然而然就会‘掏心窝’。”蔡松如是说。

试点半年来,社区工作者用热情敲开了一扇扇门,从一开始没少吃“闭门羹”到后来居民总热情地招呼“到家里坐一会儿”,关系也逐渐熟络起来,谁家有个困难,哪里有个矛盾,群众第一时间想到的总是最常见面的社区工作人员。

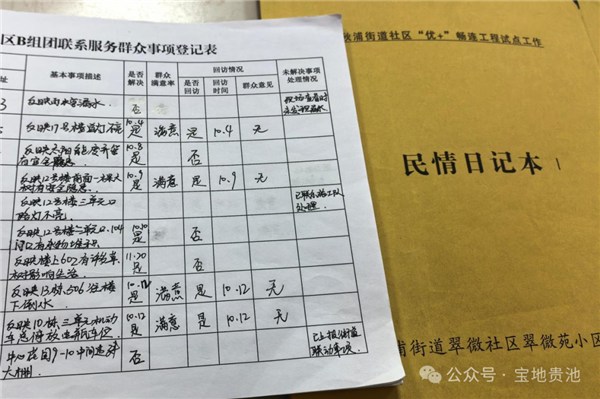

在盛世华庭小区二楼平台处,新增加的乒乓球桌和文体活动中心都是湖心社区工作人员朱国莲“聊”出来的。“一天几趟地跑,遇到居民就寒暄几句,聊熟悉之后居民也愿意多讲话、讲实话。”朱国莲介绍,该小区居民多次和她抱怨自家小区位置太小,没有什么休闲娱乐场所,也有不少居民反映二楼平台可以适当改造利用起来。一句句抱怨、一声声建议,将居民的“难点”“槽点”变成了社区工作的“突破点”,最终实现了惠民举措与民意民声的同频共振。据了解,截至去年底,该街道试点社区共开展上门走访2979户6734人,发放便民服务联系卡1100余张,组织召开“三方议事会”15场,收集“线下吹哨”事项29件,协调解决矛盾纠纷50余件。

“优+”畅连工程带来的改变,居民的感受最直接,也最有发言权。“以前遇到什么事总是要追着人去解决,现在跟社区工作人员都熟了,遇到事也很清楚要找谁。”孝肃社区居民柯正喜直言。而和社区工作者从陌生人变成熟人、亲人,居民们不仅真切感受到了社区“大家庭”的温暖和关怀,也逐渐从社区治理“旁观者”变成了“参与者”。现在,一次不落参与各项志愿服务活动已经成为翠微社区居民雷新民的习惯,她也成为了社区收集民意、助力治理的“顺风耳”和“千里眼”,社区工作人员都亲切称呼她为“雷姐”。

随着“优+”畅连工程在秋浦街道全域推行,对社区工作者的队伍建设提出了更高要求。对此,该街道已选定1个社区探索推进“全科社工”工作法,4个社区试点推行“AB岗”服务模式,就在不久前,该街道还组织开展了为期两天的秋浦大讲堂(第一期)暨社区工作者培训班,74名社区工作者和15名专职网格员集中“充电、赋能”,推动社区工作者由“专岗、专能”向“全科、全能”转变。

一组数据最能说明“优+”畅连工程取得的实在成效——截至2024年底,5个首批试点小区12345热线受理量下降率达36%,为民实事办件量同比实现翻番。“俗话说,见面三分情,彼此间熟悉了,居民有事愿意找我们,我们的话他们也能听得进去,一系列急难愁盼、矛盾纠纷也就迎刃而解了。”蔡松说。

扫一扫在手机打开当前页