重农固本,国之大纲。党的十八大以来,我区全面落实党中央关于“三农”发展的重大部署,将乡村振兴战略作为农业农村现代化建设的“先手棋”,突出抓重点、强基础、创特色,粮食生产稳步增长,乡村产业蓬勃发展,农村面貌焕然一新,农民获得感持续提升,农业农村现代化实现新突破。从秋江的高标准农田到棠溪的西山焦枣,从乌沙的花生小镇再到梅村的霄坑绿茶……一幅乡村振兴的锦绣画卷徐徐展开。

科技赋能,粮食产能稳步提升

金秋时节,稻香阵阵,走进秋江街道莲台村,400亩农田集中连片、方正平坦,崭新的机耕路笔直地延伸向稻田深处。“多亏了国家的政策好哦,今年夏秋连旱还能保证亩产1200斤以上。”看着眼前一片金黄的景象,秋江街道莲台村干部徐志堂忍不住感叹。

徐志堂口中的“政策”是我区近年来接连落实的“高标准农田建设”项目和“全国水稻绿色高质高效行动”,前者是以“小田变大田”和“宜机化改造”为主的基本农田建设项目,后者是在“高标准农田”的基础上选种优质稻种、科学管养、机械化生产。两项“政策”一叠加,不但使原本无人问津的“豆腐块”变成集中连片、设施配套、抗灾能力强的高产稳产田,还进一步增加了病虫害统防统治能力,降低了化肥、农药的使用量,增产增收效果更加明显。

五谷者,万民之命,国之重宝。十年来,我区立足区情实际,扎实开展农业供给侧结构性改革,深入推进“藏粮于地、藏粮于技”,全区粮食播种面积总体平稳,主要农产品产量稳中有升,2022年全区已完成粮食播种面积67.16万亩,其中水稻47万亩、玉米7万亩、小麦10.16万亩、豆类和薯类3万亩,种植结构进一步优化。同时,建设高标准农田6万亩,示范推广再生稻种植面积4万亩,稻渔综合种养面积4万亩,发展种植优质专用水稻37.9万亩,建设了秋江、墩上两个整建制优质专用水稻镇街,建成殷汇、秋江2个1万亩优质专用水稻生产示范片,初步形成优质籼稻、专用糯稻生产基地。

此外,近年来,乘着国家推动农业生产机械化发展和省“两强一增”行动的东风,我区农业机械化生产水平显著提高,为全区粮食的连年丰收提供了有力支撑。截至2021年底,全区共拥有各类农用机械2000余台,农机总动力约为43.5万千瓦,机械化生产贯穿耕、种、管、收等所有主要环节。主要农作物综合机械化水平达76.5%,其中耕作、机收农机化水平达到99%。

百业兴旺,产业格局基本形成

乡村要振兴,产业是基础。但对于贵池而言,农业产业杂而不强的问题由来已久,突出体现在规模小、布局散、链条短,品质、品牌水平偏低。如何做强现代农业,进而带动农民增收,推动乡村振兴?

经过多年探索,贵池逐渐找到了自己的答案……

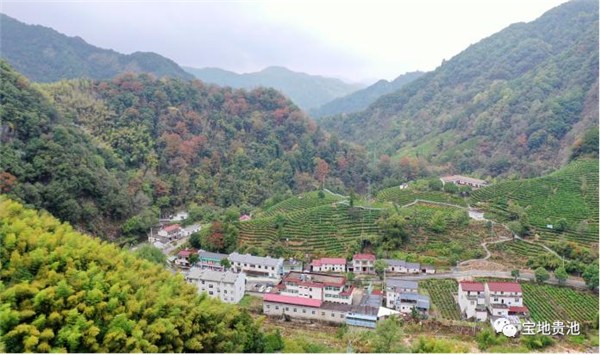

霄坑村位于梅村镇南部山区,坐落在长约25公里,平均海拔700米的高山峡谷之中,由于气候适宜,生长环境优越,这里的“霄坑绿茶”一直小有名气。然而,过去由于生产、加工不规范,市场鱼龙混杂,“霄坑绿茶”的品质一直得不到保证,品牌形象也受到了影响。

意识到问题的症结后,霄坑村转变发展思路,按照“公司+基地+农户”的经营模式,在保持种植面积5000亩,产量40万斤不变的情况下,着重提升茶叶加工工艺和品质。同时,成立茶叶协会,整合资源,实行统一标志、统一管理、统一宣传,实现了品质和品牌的双提升,产值由2012年的2800万元左右提高到2021年的6000万元,“霄坑绿茶”更是在2021年中国茶叶区域品牌价值评估中估值5.34亿元。

茶叶品牌打响后,霄坑村再接再厉,瞄准近年来“红色”旅游蓬勃发展的契机,充分挖掘当地红色资源,依托黄西工委遗址,建设了中共黄西工委纪念馆和池州保密革命传统教育基地,打造以红色旅游和霄坑有机绿茶为中心的“红+绿”特色生态旅游文化,促进了霄坑特色产业发展的提档升级。产业越办越好,游客越来越多,村民和村集体的收入也随之“水涨船高”。村民人均年收入由2012年的1.7万元增长到2021年的2.5万元以上,村集体收入则由每年的十几万元增长到110万元左右,霄坑村由此走出了一条村集体与村民抱团发展,共同富裕的乡村振兴之路。

霄坑村是我区因地制宜发展农业特色产业成功范例之一,近年来,我区按照“特色化定位、区域化布局、标准化生产、产业化经营、市场化运作”思路,围绕“一山”“两圩”“三轴”,大力发展特色农林产业,陆续建成了稻渔综合种养、茶叶、中药材、有机蔬菜、西山焦枣及秋浦花鳜等六大产业基地。截至2021年底,全区累计培育有机茶、蔬菜、焦枣、食用菌等特色产业专业村(镇)76个,祁门红茶、秋浦花鳜、霄坑绿茶、西山焦枣等区域性农产品品牌蓬勃发展,梅村镇霄坑村、棠溪镇西山村获评全国“一村一品”示范村,涌现出里山黄精小镇、牌楼茶业强镇、乌沙江南花生小镇等产业特色镇,“一村一品”“一镇一业”产业格局基本形成。同时,我区大力培育农业经营主体,走质量兴农、绿色发展之路,累计培育省级龙头企业15家、市级龙头企业71家,龙头企业产值40亿元,带动农户3万户,户均增收5500元;累计注册家庭农场1500家、合作社520家,其中省、市级示范家庭农场分别达30家、78家,辐射带动农户2.8万户,带动农业产业增效近3亿元。

文明宜居,乡村向美而行

“家家户户黑瓦房,房前禽畜满地跑,晴天出门一身土,雨天回家一脚泥。”这段顺口溜曾是贵池不少农村地区生活环境的真实写照。梅村镇新村社区居民桂昌发对此感受颇深,十年前,村里环境脏乱,又缺乏产业支撑,不少村民都选择外出务工或者干脆举家搬迁,人口逐渐流失。

为了扭转这种不利局面,近年来,在区、镇两级政府的支持下,新村社区大力整治人居环境,积极推动美丽乡村建设。在道路交通方面,该村硬化道路4公里,安装路灯200盏,让农村路实现从“村村通”到“户户通”的跨越;在农业面源污染治理方面,坚持做好畜禽粪污资源化和秸秆综合利用,坚持每日对村居卫生进行分片清扫,并建成了2座日处理能力达120吨的污水处理站,面源污染得到有效治理;在文化建设方面,4个村民休闲广场和1个乡村大舞台陆续建成,并定期举办各类文艺活动,村民文化生活得到极大丰富,新村社区也因此获评2020年省级“美丽乡村”示范村。

新村社区的蝶变,是近年来贵池各地农村面貌变化的一个缩影。2012年以来,我区抢抓全省、全市大力推进美丽乡村建设和农村人居环境整治重大机遇,紧紧围绕“三美”目标,突出环境治理、设施建设、公共服务配套、产业发展、乡村社会治理、乡风文明、文化传承7大工程建设。截至2021年底,基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖,农村生活垃圾无害化处理率达到100%,畜禽粪污综合利用率达97.86%,农作物秸秆综合利用率达到91%以上;完成自然村3.23万常住农户无害化卫生厕所改造,达到二类县卫生厕所普及率85%以上标准,厕所粪污基本得到处理或资源化利用。在此基础上,我区先后建成“美丽乡村”省级中心村132个,认定省级“美丽乡村”示范村17个,其中重点示范村6个。全区农村人居环境明显改善,村容村貌显著提升,管护长效机制有效建立,村民环境与健康意识普遍增强,获得感、幸福感显著提升。

农业农村天地阔,乡村振兴再启航。展望未来,在乡村振兴战略指引下,我区农业的动力动能将更充沛,新产业新业态将更丰富,村前屋后将更美丽,农民的钱袋子将越来越鼓。

扫一扫在手机打开当前页